La nomenclature douanière est l’un des fondements essentiels de la réglementation douanière et du commerce international. Elle constitue le langage universel qui permet aux autorités douanières, aux opérateurs économiques et aux institutions internationales d’identifier de manière uniforme les marchandises. Bien maîtriser cet outil est indispensable pour sécuriser ses opérations d’import-export, déterminer correctement les droits de douane et respecter les obligations réglementaires.

Dans cet article, nous allons explorer les différentes appellations et niveaux de détail de la nomenclature, son articulation avec les bases de données officielles françaises (RITA) et européennes (TARIC), ainsi que son lien direct avec deux autres piliers : l’origine et la valeur en douane

Nous découvrirons également les deux outils disponibles EBTI & RTC pour sécuriser le choix de la bonne nomenclature et les conséquences douanières d’un choix erroné

1. Les différentes appellations de la nomenclature douanière

1.1 Le Système harmonisé (HS Code)

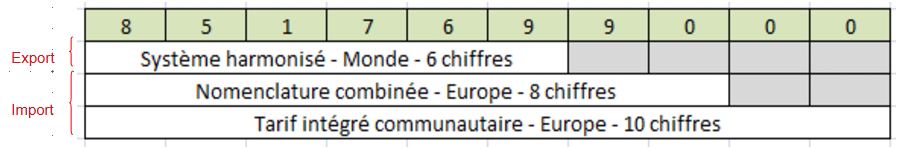

Le Système harmonisé (HS Code), élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), est une nomenclature internationale commune à plus de 200 pays. Il est structuré en chapitres (2 chiffres), positions (4 chiffres) et sous-positions (6 chiffres). Ces six premiers chiffres sont utilisés mondialement et permettent d’identifier les grandes catégories de produits.

1.2 Le code douanier à 8 chiffres : la nomenclature combinée (NC)

Au niveau de l’Union européenne, le HS est complété par deux chiffres supplémentaires pour former un code à 8 chiffres, appelé nomenclature combinée (NC). Elle permet d’adapter le HS aux besoins du marché intérieur européen, notamment en matière de statistiques.

1.3 Le code douanier à 10 chiffres : le tarif intégré (TARIC)

Pour la gestion opérationnelle des droits et mesures commerciales, l’UE ajoute encore deux chiffres pour créer le code à 10 chiffres, utilisé dans le TARIC (Tarif intégré des Communautés européennes). C’est à ce niveau que l’on retrouve toutes les mesures tarifaires et non tarifaires applicables : droits de douane, contingents, mesures antidumping, restrictions, etc.

1.4 Le tarif douanier national

En France, les opérateurs accèdent au tarif national RITA (Référentiel Intégré du Tarif Automatisé), qui reprend le TARIC mais peut intégrer certaines spécificités nationales (par exemple, en matière de fiscalité indirecte).

2. Le rôle de la nomenclature douanière

La nomenclature douanière ne se limite pas à l’identification des marchandises. Elle joue un rôle déterminant dans :

- La taxation : elle détermine le taux des droits de douane, mais aussi la TVA à l’importation et d’autres prélèvements.

- La politique commerciale : certaines positions sont soumises à des restrictions, à des licences ou à des mesures de défense commerciale.

- Les statistiques du commerce extérieur : les codes permettent d’établir des données précises sur les flux commerciaux.

3. La valeur stratégique de la bonne nomenclature

3.1 Un enjeu financier direct

Maîtriser la nomenclature douanière représente un levier de compétitivité significatif pour les entreprises. Une classification optimisée permet de :

- Minimiser les coûts douaniers en identifiant les positions tarifaires les plus avantageuses

- Bénéficier des préférences tarifaires grâce aux accords de libre-échange

- Anticiper les flux de trésorerie en calculant précisément les droits et taxes

- Optimiser les processus logistiques en connaissant les formalités spécifiques

3.2 Un outil de sécurisation juridique

La bonne classification douanière permet d’éviter les contentieux douaniers qui peuvent avoir des conséquences financières lourdes :

- Redressements douaniers sur les droits et taxes non payés

- Pénalités de retard pouvant atteindre 40% des droits éludés

- Intérêts moratoires sur les sommes dues

- Suspension d’agrément pour les opérateurs agréés

3.3 Impacts opérationnels et réputationnels

Au-delà des aspects financiers, un mauvais classement peut entraîner :

- Retards à la livraison dus aux contrôles douaniers

- Immobilisation des marchandises pendant la clarification

- Dégradation de la relation client suite aux retards

- Perte de crédibilité auprès des partenaires commerciaux

4. Les instruments de sécurisation : EBTI et RTC

4.1 L’ EBTI (Electronic Binding Tariff Information)

L’EBTI (Electronic Binding Tariff Information) est la base de données sur les RTC, commune à 23 Etats-membres qui permet de comparer la position tarifaire retenue avec la validation des douanes européennes sur une demande RTC faite par une entreprise. Il s’agit d’un outil appréciable car il fournit de nombreuses informations et critères de validation par les douanes. Si toutefois les enjeux financiers sont très importants (volumes prévisionnel à l’import sur un produit), il est recommandé de faire une demande de RTC.

4.2 Le RTC (Renseignement Tarifaire Contraignant)

Le RTC (Renseignement Tarifaire Contraignant) est est un rescrit soit une décision des douanes valable dans toute l’Union européenne pour l’entreprise en ayant fait la demande. avec une validité. Cet instrument est particulièrement utile pour les marchandises au classement ambigu.

Conclusion :

La maîtrise des nomenclatures douanières représente un investissement stratégique pour toute entreprise engagée dans le commerce international. Au-delà de la simple conformité réglementaire, elle offre des opportunités d’optimisation et de sécurisation des opérations.

Les entreprises qui consacrent des ressources à cette expertise technique transforment une contrainte réglementaire en avantage compétitif, réduisant leurs risques tout en optimisant leurs coûts logistiques.

Pour aller plus loin :